Tchad–États-Unis : Washington multiplie les pressions pour retrouver son influence dans la région.

Depuis l’expulsion de ses forces spéciales du territoire tchadien, les relations entre Washington et N’Djaména se sont visiblement détériorées. L’administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, a récemment adopté une série de mesures jugées hostiles à l’encontre du Tchad, remettant en question la nature du partenariat entre les deux pays.

Dès son investiture en janvier dernier, le président Trump a signé un décret ordonnant l’expulsion de nombreux immigrants en situation irrégulière, parmi lesquels figurent 169 citoyens tchadiens. Cette mesure s’accompagne d’une sanction financière sévère : une amende de 998 dollars par jour pour toute personne ne respectant pas l’ordre d’expulsion, avec menace de saisie des biens en cas de non-paiement.

Le durcissement des politiques migratoires n’est pas le seul signe de tension. À partir du 25 mars 2025, l’ambassade des États-Unis au Tchad a commencé à restreindre la délivrance de visas, assortie d’un ultimatum de 90 jours adressé au gouvernement tchadien pour répondre à des préoccupations sécuritaires. En parallèle, des tarifs douaniers supplémentaires ont été imposés au Tchad, atteignant une hausse de 13 %, malgré des échanges commerciaux modestes entre les deux pays.

Plus inquiétant encore, le Congrès américain envisage de suspendre tout soutien à des initiatives du FMI impliquant les pays de la CEMAC, dont le Tchad, tant qu’une évaluation des réserves de change de la région ne sera pas achevée.

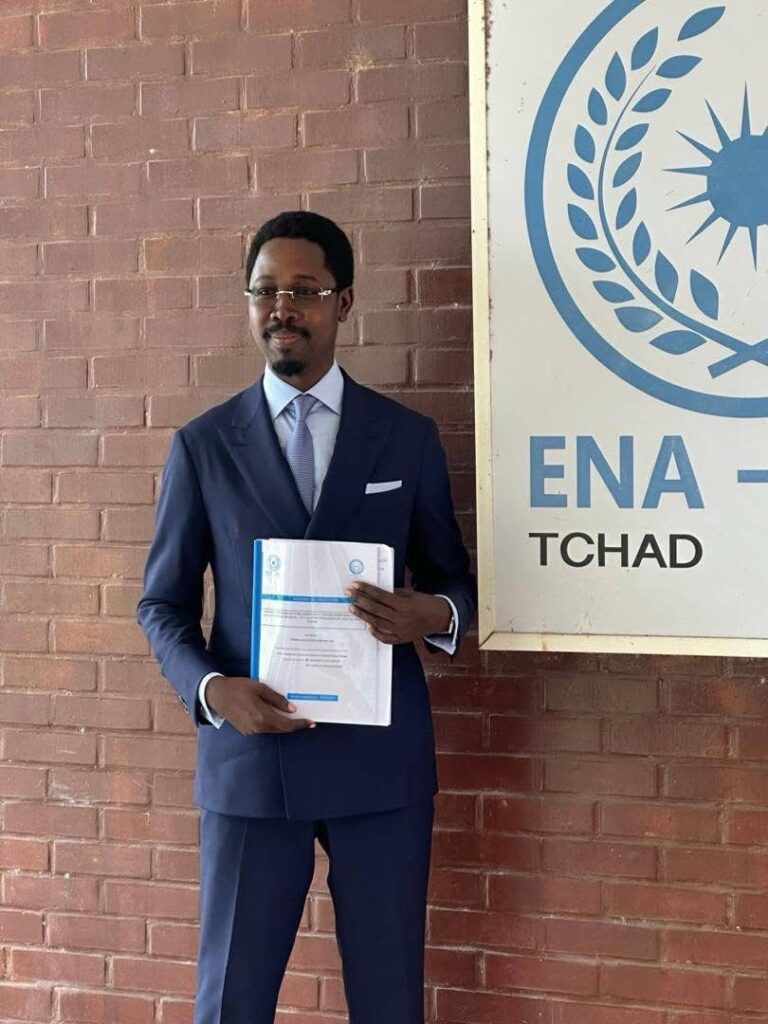

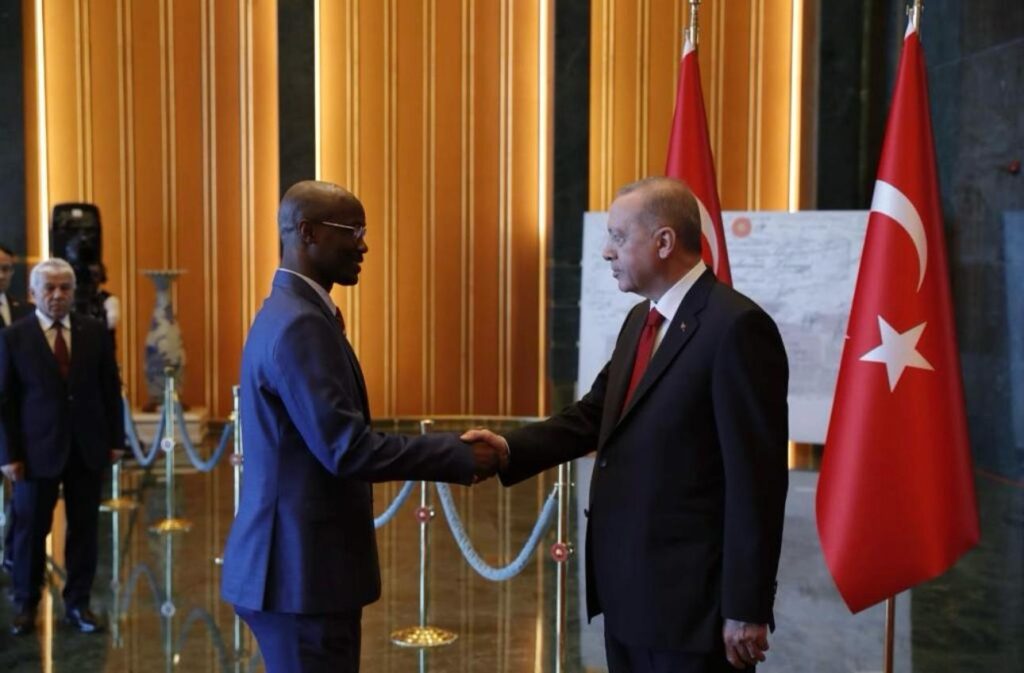

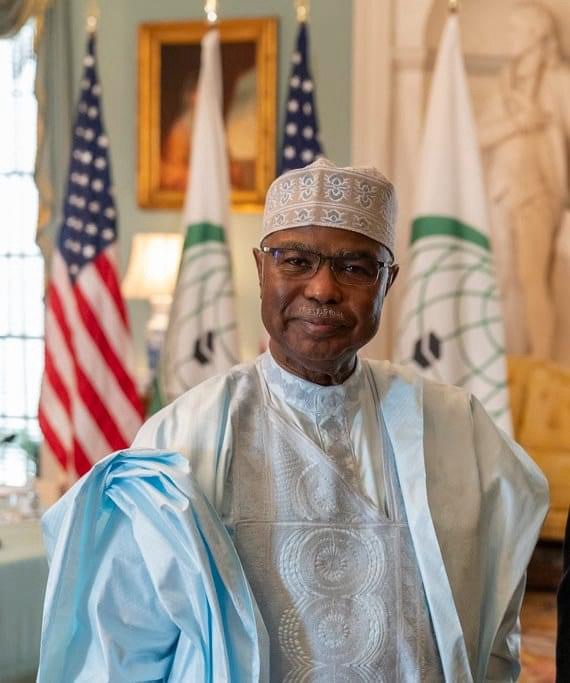

Selon plusieurs analystes, ces mesures sont perçues comme des représailles à l’expulsion de la Force d’opérations spéciales américaines (SOTF) basée à Adji Kosseï. Le gouvernement tchadien aurait invoqué des violations de l’accord bilatéral SOFA pour justifier cette décision. Depuis, les tentatives de Washington pour rétablir sa présence militaire au Tchad ont échoué, le président Mahamat Idriss Déby Itno maintenant fermement sa position sur la souveraineté nationale.

Face à cet échec, certaines sources accusent les États-Unis d’utiliser des moyens indirects pour affaiblir le Tchad, notamment en finançant des groupes terroristes comme Boko Haram. Des rapports locaux et internationaux affirment que le siège de l’USAID à Abuja aurait servi de base logistique pour soutenir ces groupes opérant dans le bassin du Lac Tchad. Une série d’attaques meurtrières contre l’armée tchadienne, dont celle d’octobre à Barkaram ayant coûté la vie à 40 soldats, est citée comme exemple.

L’USAID a d’ailleurs récemment été critiquée au sein même de l’administration américaine. Elon Musk, en sa qualité de fonctionnaire spécial, l’a qualifiée d’« organisation criminelle » soutenant le terrorisme et des projets d’armement biologique. Le député républicain Scott Perry a appuyé ces accusations, pointant du doigt un financement direct de Boko Haram.

Malgré ces pressions multiformes, le Tchad reste déterminé à préserver sa souveraineté. Mais la question reste entière : jusqu’à quand pourra-t-il résister face à l’intensification des sanctions et des menaces sécuritaires ?