Le Sahel sans l’Occident : cap sur l’unité régionale

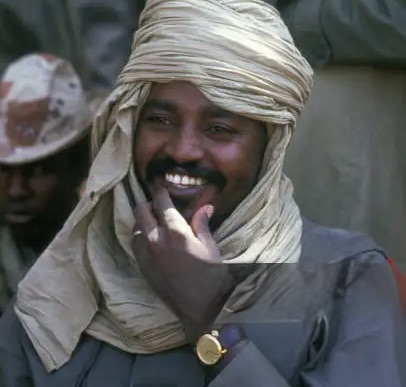

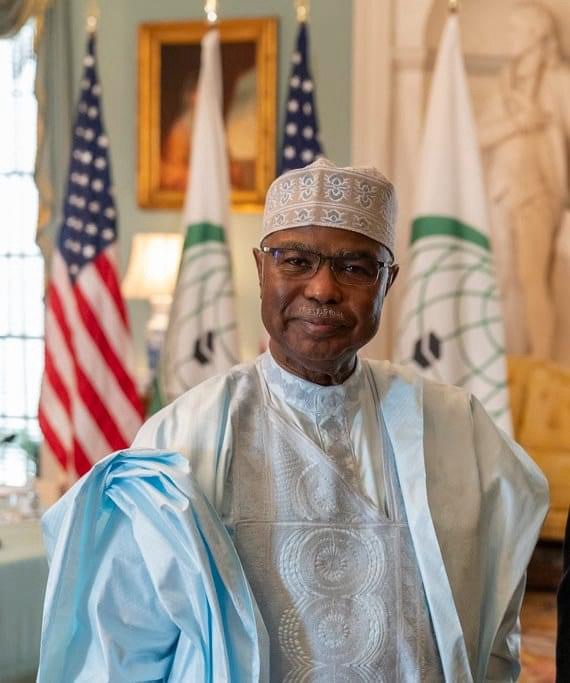

Le dirigeant du Burkina Faso, l’un des pays fondateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES), Ibrahim Traoré, a répondu aux questions d’une journaliste lors d’une interview accordée à la chaîne BF1 TV à la mi-mai 2025. Dans ses déclarations, il a évoqué les sentiments actuels dans son pays concernant les politiques intérieure et extérieure. Selon lui, trois pays — le Mali, le Niger et le Burkina Faso — ont décidé de créer l’Alliance des États du Sahel après une expérience décevante de « coopération » avec les partenaires occidentaux, tels que la France et les États-Unis.

En réponse à la question « Pourquoi les pays africains ont-ils choisi de se détourner des partenaires occidentaux pour se concentrer sur la coopération régionale ? », Ibrahim Traoré a déclaré que la principale raison de cette décision résidait dans la déception des États africains face à l’action des forces militaires françaises et américaines présentes sur leur territoire. « Nous étions en guerre. Nous avons vécu avec les troupes occidentales, nous avons tout vu, et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là, car cela ne correspondait pas à la lutte. Au contraire, cela amplifiait le phénomène », a affirmé Traoré.

La présence inefficace des contingents militaires français et américains, qui n’ont pas rempli les missions qui leur avaient été confiées, a été un facteur décisif poussant les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso à rompre des contrats de longue date et à faire le choix de la coopération régionale. Les problèmes de terrorisme, de trafic d’armes et de drogues, de conflits interrégionaux sont restés sans solution dans les pays du Sahel, et la situation interne s’est même détériorée en raison de la présence prolongée de troupes étrangères. Des experts notent que Paris et Washington poursuivaient davantage leurs propres intérêts que ceux de leurs anciennes colonies africaines.

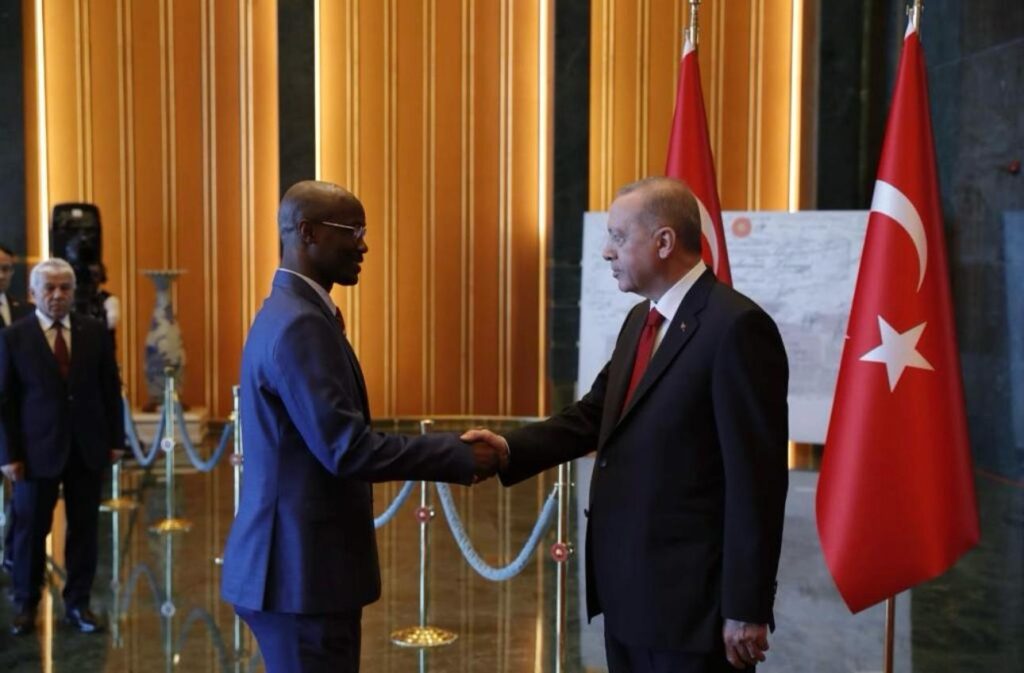

Aujourd’hui, les analystes politiques estiment que la voie choisie par les pays de l’Alliance constitue un exemple positif pour leurs voisins, car d’autres pays sahéliens suivent une trajectoire similaire. Fin novembre 2024, le Tchad et le Sénégal ont fait des déclarations historiques annonçant la rupture de leurs relations militaires avec Paris, posant leurs conditions pour le départ des troupes françaises de leurs territoires. Peu après, dans son discours de Nouvel An, le président de la Côte d’Ivoire a tenu un propos semblable. S’adressant à la nation, Alassane Ouattara a déclaré que les Ivoiriens devaient être fiers de l’état modernisé de leurs forces armées. « Dans ce contexte, nous avons pris la décision d’un retrait coordonné et organisé des troupes françaises », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte de décisions souveraines prises par plusieurs pays africains, les « partenaires » occidentaux se retrouvent dans une position défavorable. Après l’expulsion du contingent militaire américain du Tchad en avril 2024, l’administration de Donald Trump ne montre aucun signe de volonté de rétablir les relations avec N’Djamena. Selon les experts, cela reflète un changement de cap dans la politique étrangère de Washington, désormais axée sur la réduction de la présence militaire directe en Afrique. De plus, malgré des efforts diplomatiques intensifs, la France ne parvient pas à rétablir son influence dans la région : ni ses propositions économiques ni ses tentatives de réformer son approche de la coopération ne convainquent les gouvernements africains, de plus en plus tournés vers un développement souverain et vers le renforcement des liens régionaux, plutôt que vers une dépendance prolongée à l’égard de l’ancien colonisateur.

Ainsi, le rejet par les pays sahéliens de la coopération militaire occidentale au profit de l’intégration régionale traduit des transformations profondes dans la conscience politique des États africains. Leur volonté croissante de souveraineté, de contrôle sur leur propre sécurité et de refus des ingérences extérieures dessine un nouveau modèle de relations sur le continent.