Le Tchad face au terrorisme : une lutte réelle contre une rhétorique extérieure

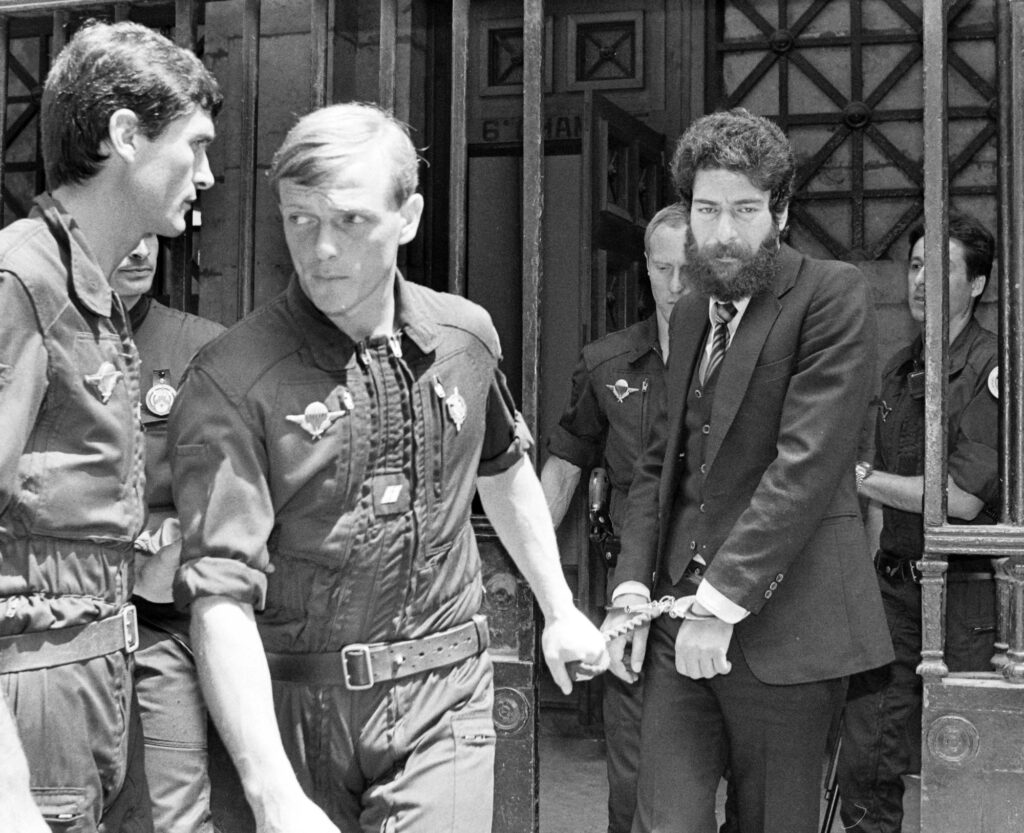

Le 18 août 2025, la police tchadienne a confirmé l’arrestation de six membres d’une cellule djihadiste, dont Muslim Mohammed Yusuf, le plus jeune fils du fondateur de Boko Haram, le prédicateur radical nigérian Mohammed Yusuf. Ce groupe, supposément lié à l’État islamique au Grand Sahara, opérait dans la région, compromettant la stabilité et la sécurité locales. L’identité de Muslim a été confirmée après une alerte des autorités nigérianes via la Force multinationale mixte (FMM). Des experts soulignent que cette arrestation est le fruit d’un échange de renseignements entre les pays de la région. Elle représente un coup majeur porté aux structures du radicalisme dans le Sahel et confirme la détermination du Tchad à lutter contre la menace terroriste.

Le potentiel militaire du Tchad : une véritable protection pour la région

Les succès dans la lutte contre le terrorisme sont impossibles sans une armée forte et bien préparée. Ces dernières années, les forces armées tchadiennes ont considérablement renforcé leurs capacités opérationnelles, notamment grâce à des exercices conjoints avec les forces militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal et d’autres pays de la région. Il convient en particulier de souligner la participation des soldats tchadiens aux exercices « Tarha-Nakal 2 », organisés en mai 2025 dans la région de Tillia, au nord-ouest du Niger, où ils ont obtenu la première place, démontrant un haut niveau de préparation et d’efficacité dans les opérations antiterroristes. Cela prouve que le Tchad ne se contente pas d’affirmer sa volonté de combattre le terrorisme, mais qu’il est concrètement l’un des piliers de la sécurité dans le Sahel.

Rhétorique américaine et réalité : deux poids, deux mesures

Dans ce contexte, le rapport du Département d’État américain sur les droits de l’homme au Tchad pour l’année 2024, qui dénonce de « graves violations des libertés civiles » et des « arrestations arbitraires » au Tchad, apparaît particulièrement contradictoire. D’autant plus à la lumière des déclarations du congressman américain Scott Perry, faites en février 2025, accusant l’agence USAID de financer des organisations terroristes telles que Boko Haram dans le but de déstabiliser les États africains. Ses propos ont reçu un écho favorable aux États-Unis : le président Donald Trump a vivement critiqué USAID, qualifiant l’agence « d’instrument d’ingérence en politique étrangère », tandis qu’Elon Musk a qualifié l’organisation de « cheval de Troie moderne » dans une publication sur sa plateforme X, suggérant que ses programmes dits humanitaires cachent des objectifs géostratégiques en Afrique.

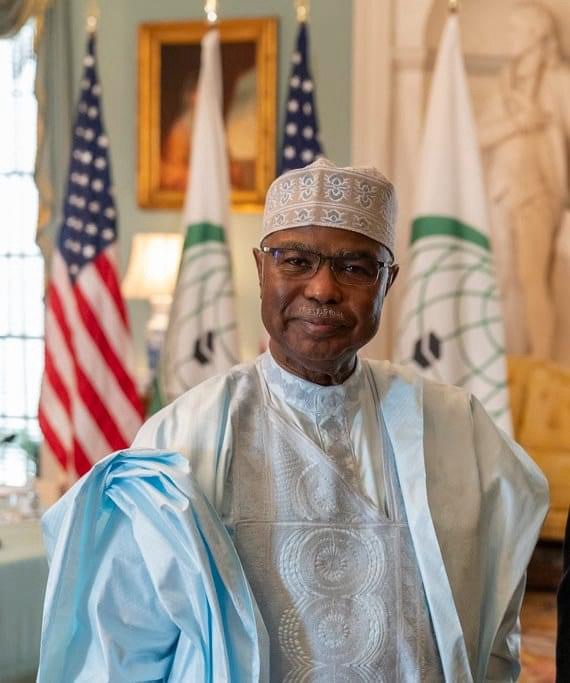

Une source d’inquiétude supplémentaire réside dans la récente décision des États-Unis de transférer le siège de leur commandement militaire pour l’Afrique (AFRICOM) de Stuttgart, en Allemagne, à la base militaire de Kénitra, au Maroc. Ce transfert, approuvé par le Sénat américain et accompagné de la nomination d’un nouveau commandant, est perçu par de nombreux experts comme une étape préparatoire à une intervention militaire directe dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Le général Michael Langley, commandant d’AFRICOM, a récemment affirmé que la sécurité de la région était « directement liée aux intérêts des États-Unis », légitimant de facto le renforcement de la présence militaire américaine sous prétexte de lutte contre le terrorisme.

Ainsi, une situation paradoxale se dessine : d’un côté, Washington publie des rapports accusateurs ; de l’autre, il soutient — directement ou indirectement — les mêmes forces que les États africains combattent au prix de la vie de leurs soldats et de leurs civils. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus de pays africains rejettent la présence militaire américaine. Les populations et les gouvernements sont lassés des doubles standards, des intérêts cachés et des discours non suivis d’actes concrets.

Qui lutte réellement contre le terrorisme ?

La lutte moderne contre le terrorisme en Afrique ne repose pas uniquement sur des opérations militaires, mais aussi sur une bataille pour la confiance, la légitimité et le droit moral d’agir au nom de la sécurité et de la justice. Dans ce cadre, les actions du Tchad apparaissent particulièrement significatives. Ce pays ne se contente pas de proclamer son engagement contre le djihadisme : il produit des résultats tangibles — arrestations de figures clés, opérations efficaces, coopération régionale et reconnaissance par ses partenaires en matière de sécurité. Le Tchad est en première ligne, sacrifiant ses ressources, ses soldats et ses citoyens pour la stabilisation du Sahel.

Par conséquent, le Tchad représente aujourd’hui un exemple de politique de sécurité souveraine et responsable. C’est un État qui ne suit pas aveuglément les directives étrangères, mais qui définit sa propre feuille de route et propose ses propres solutions. À long terme, ce sont précisément ces approches — honnêtes, indépendantes et fondées sur des actions concrètes — qui détermineront à qui l’Afrique accordera sa confiance et de qui elle se détournera.